| HOME | PRESENTACIÓN | ¿FILMAR LA HISTORIA? | DIRECCIÓN-REDACCIÓN | NÚMEROS PUBLICADOS | NORMAS DE PUBLICACIÓN | CONTACTOS | ENLACES |

|

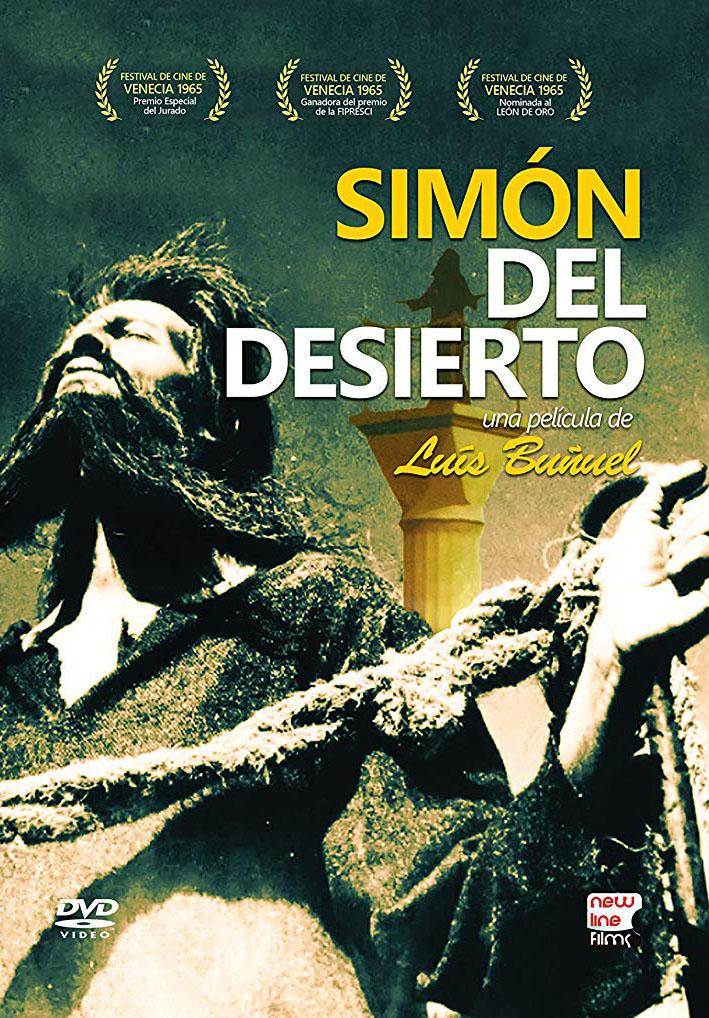

SIMEÓN EL ESTILITA Simeon the Stylite in “Simon of the Desert” of Luis Buñuel Dr. Francisco Salvador Ventura

Recibido el 19 de Julio de 2017

Resumen. Luis Buñuel ha sido uno de los directores más particulares en la Historia del Cine y en la lista de sus películas figura también una de las más originales, “Simón del desierto”. Muchas son las razones que permiten considerarla así entre las que destaca con claridad que su protagonista sea (o esté inspirado en) Simeón el Estilita, un santo eremita sirio del siglo V. Este personaje se caracteriza por permanecer sobre una columna realizando penitencia durante muchos años, dando un ejemplo que tuvo numerosos seguidores. Como se puede sospechar, el tratamiento buñueliano del personaje es muy erudito, pero no académico, y está lleno de elementos surrealistas y humorísticos. Abstract. Luis Buñuel is one of the most peculiar directors in the History of Cinema and his filmography includes one of the

most original films ever made: “Simon of the Desert”. A very special film, first of all due to its protagonist, Simeon the Stylite,

a Syriac ascetic saint that lived during the 5th century. This personage is characterized by his special way of penitence that led

him to remain on top of a column for many years, giving an example of sacrifice and full dedication to God to a great number

of followers. Despite his erudite approach, Buñuel presents the protagonist in a not academic way and adds to his figure many

surrealistic and humoristic elements.

Por lo demás, en aquellos tiempos, un asceta subido en una columna no era extravagante, y ni siquiera excepcional. Se dieron muchos casos semejantes, desde el siglo V hasta el XIV, sobre todo en el oriente de Europa. Ucrania, Egipto, Siria, Turquía, tuvieron a estos llamados “estilitas”. Algunos eran incluso mujeres. Uno de ellos estuvo en su columna cuarenta y dos años, y a otro, en un invierno terrible de Siria, lo cubrió por tres días la escarcha: parecía una figura de hielo y se le daba por muerto; “revivió” cuando lo bajaron y arroparon. Tipos extraordinarios. La relación de los grandes directores de la Historia del Cine incluye, sin duda, al director español Luis Buñuel. Dos componentes dejaron un sello indeleble durante la etapa de su juventud y se convierten en elementos imprescindibles para aproximarse a su figura. Los años de estancia en la tan celebrada Residencia de Estudiantes de Madrid le brindaron la posibilidad de conocer a un amplio elenco de intelectuales españoles y extranjeros, además de convivir con jóvenes promesas de la creación, que, en poco tiempo, se encargaron de cumplir sobradamente con las expectativas depositadas en ellos. Fundamental resultó igualmente su periodo en París entre los años veinte y treinta, durante el que frecuentó los círculos vanguardistas y realizó la película considerada el manifiesto fílmico del surrealismo, Un perro andaluz (1929). Aún es preciso señalar un tercero, sin el cual quedaría huérfana de contenidos gran parte de su producción. Un inusual interés por la temática religiosa recorre, como si de una espina dorsal se tratase, la carrera creativa de Buñuel. La raíz de ello habría que buscarla en la formación jesuítica de sus primeros años en Aragón, que le dejó una impronta indeleble, pre-ocupándole a la hora de emprender muchas de sus empresas y convirtiéndose en protagonista central de algunos de sus más importantes filmes: La edad de oro (1930), Nazarín (1958), o La Vía Láctea (1969). Paradójico puede parecer un interés tan marcado por los asuntos religiosos en alguien que se reconocía abiertamente como ateo. Pero su ateísmo fue tan personal que el propio Buñuel decía de sí mismo: Soy ateo, gracias a Dios (Buñuel, 2000: 149). Dentro de su amplia filmografía, emerge con una significación especial la película titulada Simón del desierto, basada en un personaje poco conocido en Occidente, pero de gran importancia para los cristianos ortodoxos, Simeón el Estilita. Se trata de un singular individuo sirio del siglo V, que decidió iniciar una hasta entonces desconocida forma de ascesis cuando se situó de manera permanente sobre una columna y permaneció sobre ella durante años. Buñuel tenía ya intención de realizar un film sobre él en los años cuarenta y la situación propicia se presentó, años más tarde, a comienzos de la década de los sesenta (Baxter 1996: 311). El proyecto inicial fue el de realizar un largometraje, pero, por razones económicas, sólo dispuso de quince días para el rodaje y diez más para el montaje. En contra del criterio del director, el productor Gustavo Alatriste decidió presentar el material tal y como estaba, un total de cuarenta y dos minutos de metraje, a la Mostra de Venecia de 1965. Allí fue premiado, razón por la cual Buñuel se negó (por desgracia para nosotros) a proseguir con el proyecto primigenio. No cejó en su empeño Alatriste y contactó con algunos de los más significados directores del momento, con la intención de completarlo. La propuesta llegó a nombres tan reconocidos como Truffaut, Kubrick, Fellini, Huston o Welles (Sánchez Vidal 1984: 285-286), entre otros, y todos ellos rehusaron asumir el trabajo. De esta manera, a la originalidad del tema elegido habría que añadir la de ser un medio metraje y sumar la circunstancia de acabar de un modo extraordinario, como consecuencia de una improvisación. Todos estos pormenores contribuyen, sin duda, a acentuar la serie de trazos tan particulares que en el visionado de esta película percibe el espectador.

En el libro de sus memorias, comenta Buñuel que la primera noticia de tan insólito personaje procede de la época de la Residencia de Estudiantes. Allí, el joven compañero y amigo Federico García Lorca se divertía con fruición a propósito de una información que sobre tal individuo se ofrecía en el libro medieval de Jacobo de Vorágine titulado La leyenda aúrea. La referencia concreta hacía mención a que las deposiciones del anacoreta sirio se disponían sobre la columna de manera similar a la que ofrecía la cera derretida cuando caía sobre la superficie de una vela. Daba la impresión visual, como dijo el propio Buñuel en una ocasión, de que la mierda chorreaba por la columna como la cera gotea por los cirios (Pérez y De la Colina 1993: 137). Sin embargo, si se acude al libro medieval, no se encuentra ninguna referencia concreta a Simeón el Estilita, razón por la que el origen de la anécdota debió de ser otro. Probablemente se trata de una pista falsa proporcionada por Buñuel, si bien la ascendencia de la noticia sigue teniendo relación con el ambiente cultural reinante en la Residencia de Estudiantes. La explicación más plausible, a juicio de X. De Ros (1), es la de que la fuente original hubiera sido Gonzalo Rodríguez Lafora, un eminente físico que tuvo a su cargo la dirección de los laboratorios de la Residencia y que fue también uno de los pioneros en la adopción del psicoanálisis en España. Este autor publicó en 1927 un libro, Don Juan, los milagros y otros ensayos, en el que, abordando diferentes temas que le interesaban desde la óptica de esta novedosa teoría, se hacía referencia a La leyenda aúrea y a los santos estilitas, aunque sin establecer relación alguna entre ambos. Con una alta probabilidad, se puede apuntar hacia esta vía para descubrir el camino por el que Buñuel se empezó a interesar por este extravagante individuo. Para documentarse de manera concienzuda acerca del personaje (Salvador Ventura 2007), se trasladó a Nueva York y allí se dirigió a una biblioteca pública donde manejó las, hasta la fecha, dos obras de referencia existentes: Les saints stylites de H. Delehaye (1923) y Antioche païenne et chrétienne de A. J. Festugière (1959), que continúan siendo aún en la actualidad las mejores fuentes de información acerca de este sujeto. Precisamente, es en esta última donde se ofrece el relato de un obispo sirio del siglo V, de nombre Teodoreto, narración en la que se cuenta la vida del santo oriental Simeón el Estilita, cuya fama, se afirma, llegaba en su tiempo a territorios tan distantes como Hispania y Persia. Resulta digno de ser valorado que Buñuel se dirigiera a informarse a las fuentes originales, porque, aparte de que no podía limitarse a la versión del intermediario italiano medieval –como se ha visto–, es a todas luces el medio más apropiado para obtener una información rigurosa, condición indispensable para un creador e intelectual de sus características. El interés primigenio de Buñuel por Simeón devino una actitud de apasionamiento después del manejo de las fuentes directas sobre la vida del Estilita, recogidas en los dos trabajos citados. Pudo comprobar cómo su figura se insertaba dentro de una galería de tipos extraordinarios (2), los anacoretas, que proliferaron en diversas regiones del Mediterráneo oriental durante la transición del mundo antiguo al mundo medieval (Acerbi y Teja 2011). Eran individuos que abandonaban el mundo, renunciaban a cualquier vínculo con la sociedad y se retiraban al desierto con la intención de seguir los dictados de una idea fija, la de iniciar con su actitud un proceso de mayor aproximación a Dios, mediante el vehículo de la oración y la penitencia continuadas. De hecho, durante los siglos IV y V el fenómeno del monaquismo adquirió un extraordinario desarrollo en Siria, presentando dos variantes fundamentales como formas de vida: la de aquéllos que ponían en práctica su objetivo a través de la vida comunitaria y la de aquéllos otros que consideraban más adecuado llevar una vida solitaria. Los que optaban por la segunda vía se implantaron principalmente en los alrededores de las ciudades importantes, como en el caso de Antioquía, Ciro y Edesa. Si bien el anacoretismo pudo adquirir formas diversas, revistió siempre como impronta común el extremo rigor de su penitencia, con prácticas duras como el ayuno y la vigilia prolongadas, el rechazo de toda clase de higiene corporal, o la prolongada permanencia de pie, entre otras. Algunos de estos penitentes solitarios eligieron una forma de vida errante, pero la mayor parte adoptaron un lugar concreto, ya fuera recluidos en cavernas o pequeñas celdas, ya expuestos a la intemperie y a los rigores climáticos. Un grupo particular entre ellos son los estilitas, nombre que procede del término griego Στυ̃λος, que significa columna. Estos individuos desarrollaron su actividad ascética en ese peculiar emplazamiento, una columna, sobre cuya plataforma superior se instalaban para permanecer allí indefinidamente. Precisamente fue Simeón el iniciador de este modo sui generis de vida ascética, un santo varón que se mantuvo sobre sucesivas columnas, cada vez de mayor altura, entre los años 423 y 459 (3). Poco después, su ejemplo fue seguido por numerosos imitadores, entre los que se hallaron, al menos, otros dos con su mismo nombre. Con frecuencia, los estilitas elegían como emplazamiento para levantar su columna un lugar situado en las proximidades de un monasterio, comunidad que ellos mismos llegaban a dirigir, o bien de la que simplemente eran miembros.

Todo éste es el material con el que contó Luis Buñuel para la elaboración del guión de su film, tan cercano al personaje y a su contexto histórico como permitían las noticias existentes. Como se puede sospechar por su modus operandi habitual, no pretendía, en modo alguno, realizar una traslación mecánica al guión de las informaciones disponibles sobre la vida del anacoreta sirio. Bien presente en su proceder está el hecho de que el método riguroso según los patrones académicos sería propio de historiadores, no de directores de cine. Las condicionantes comunicativas propias del medio cinematográfico son distintas de las propias de la investigación realizada en medios académicos, o de las claves con las que se configura la novela histórica. Habría que añadir también razones obvias de índole puramente física, que convierten en utópico cualquier proyecto con la ambición totalizante de recoger completamente la biografía de un personaje. Es más, el propio director aclaró que no pretendía realizar una reconstrucción fílmica sobre la figura de Simeón el Estilita, sino que se trataba de otro personaje, Simón del desierto (4), uno más de los seguidores del creador de aquella singular forma de vida ascética. En su inventado personaje aspiraba a reunir los elementos que conformaban la forma de vida de estos tipos extraordinarios y con tal fórmula, de paso, conseguía evitar los posibles rigores críticos de quienes quisieran examinar la fidelidad con la figura de Simeón. Pero no sólo razones de índole física determinaron la necesidad de seleccionar el material disponible, sino también de índole expresiva, que van desde las restricciones presupuestarias de la producción ya mencionadas, hasta las peculiaridades expresivas del medio fílmico, pasando por las potencialidades creativas generadas por la compleja personalidad del autor. El concurso de todos estos elementos determinó un complicado y exuberante resultado, sustentado todo ello sobre una exhaustiva labor de documentación.

A Buñuel no le interesó tratar todo el periodo biográfico previo en el que se fue fraguando la personalidad de Simeón: los episodios que sucedieron durante su estancia en la comunidad monástica y las posteriores circunstancias por las que atravesó hasta el comienzo de su particular vida ascética sobre la columna. Por ello, el film comienza precisamente partiendo de la plasmación de una realidad citada en las fuentes. Una concurrida procesión de peregrinos, guiada por personas significadas en lo religioso y en lo económico, acude ante su persona para asistir a uno de los sucesivos traslados realizados a una columna de mayor altura. Será a partir de ese momento cuando se puedan individualizar dos de los tres pilares sobre los que se construye la película. Los dos primeros corresponderían, de un lado, a los rezos en soledad del santo eremita y, de otro, a su relación con el resto de las personas, ya sean peregrinos, o ya los miembros de la cercana comunidad monástica. Características diferenciadas reviste el tercero de ellos, para el que parte de unas breves alusiones en las fuentes originales acerca de las tentaciones a las que se veía sometido el santo, para darles la forma de periódicas visitas del demonio identificado con una mujer, en las que le invitaba repetidamente a que cesara en su ascesis y se abandonara a los placeres de la carne, como se explicará más adelante. Respecto de la soledad del Estilita, habría que subrayar que es una constante visible en la casi totalidad del film. Era la finalidad primordial que le había conducido hasta aquellos lugares. Con ella pretende renunciar a todas las cuestiones superfluas para llegar con la oración y la penitencia a estar más cerca de Dios. Su aislamiento resulta evidente por razones físicas, su instalación en el vertiginoso emplazamiento sobre la columna. Tan sólo en breves episodios, reales o figurados, abandona tan alto lugar: cuando al inicio del film se traslada a una columna más alta, cuando durante una ensoñación juega en la tierra firme con su madre, o cuando ya en el abrupto final del film se traslada de la mano del diablo a una discoteca neoyorquina, al infierno de la ruidosa y claustrofóbica nocturnidad de los rituales del sábado por la noche (5). De su física y elevada soledad no consigue sacarlo ni siquiera la presencia de su progenitora, quien acude, y se instala junto a la columna, para estar próxima a las fatigas de su hijo. Las autoridades religiosas que la acompañan aconsejan a Simón que la tenga presente, pero su respuesta es invitarla a que, si persiste en su actitud de establecerse en algún lugar cercano, se mantenga siempre al margen. Su único e invariable objetivo es dedicar toda la atención a su actividad ascética. En lo alto de la columna ve transcurrir días y noches intercalando oraciones, bendiciones y desafíos continuos a los límites de sus condiciones físicas.

La otra faceta importante en la relación de Simón con el mundo, en lo que al género humano se refiere, es la que mantiene con la comunidad monástica próxima al lugar de su columna. De acuerdo con la costumbre de la época de mantener contactos frecuentes documentados con tales comunidades, lo encontramos en relación con una de ellas. De un lado, el grupo facilita al anacoreta aquellas escasas viandas con las que se alimenta y, de otro, sus integrantes se miran en el espejo ejemplarizante de la sabiduría y la penitencia del santo varón. Será un monje joven quien se encargue de abastecerle de lo necesario, viandas que son depositadas en un pequeño zurrón que pende desde lo alto de la columna, y de limpiar su interior de los posibles restos que allí se encontrasen. No es muy grato a la vista de Simón aquel muchacho tan aseado y jovial, que podría convertirse en una invitación al pecado en el interior de la comunidad (6), tal como advierte al abad. Un pequeño grupo de monjes, con su abad al frente, acuden de vez en cuando junto a la columna para poder orar con el modelo de santidad, quien no se priva de recriminar aquellos comportamientos que, según su criterio, no resultan edificantes en el modelo de vida intachable propio de un monje. Aparte de la circunstancia ya citada a propósito de la apariencia del muchacho, un monje sufre una acerba crítica de Simón al no mantenerse concentrado en las oraciones mientras se están realizando y distraerse, en cambio, ante el aparentemente ajeno y despreocupado paseo que una mujer (no debe olvidarse que se trata de la personificación física del demonio) realiza ante el grupo durante el momento de los rezos. El humor del que hace gala el director al abordar el tema de las disputas teológicas de la época, está también presente en numerosas situaciones que se presentan en la vida cotidiana, solitaria o compartida a diferente nivel, de Simón. Así pues, en algunos momentos intercala ciertas frases cuya atribución al sentido del humor buñuelesco no ofrecen la más mínima duda. En un momento en el que Simón se encuentra rezando, olvida una parte de la oración y responsabiliza de ello al joven monje que instantes antes le había traído provisiones y le había distraído de su actividad. En otra ocasión está dedicado a repartir bendiciones a diestro y siniestro. Se ve beneficiado de esta sistematicidad un pequeño insecto que recoge en su mano y acaba comentando en voz alta el buen entretenimiento que supone esta actividad de bendecirlo todo. Su alimentación es muy poco consistente, para, con ello, desligarse de las ataduras físicas de la naturaleza humana, si bien no es éste el único capítulo en el que pretende desafiarla, sino también en la reacción con la que responde ante la enésima tentación del diablo, que casi consigue, esta vez, su objetivo de engañarlo. Después de recordarse en voz alta que las armas de su lucha serían continencia, oración, caridad y humildad, se impone ahora como penitencia el permanecer sustentado en una sola pierna, posición en la que permanece durante horas.

La posibilidad de que el anacoreta sirio ceje en su empeño se presenta en las reiteradas asechanzas con las que el diablo en persona le quiere tentar. La opción buñueliana de que el personaje sea encarnado por una mujer y no por un hombre ilustra su intención de simbolizar que el principal motivo de tentación para un hombre lo supone el otro sexo. En la mujer estaría representada la perversión, la incitación al pecado, que puede llegar a hacer tambalearse a individuos de santidad tan probada. A lo largo del film Simón recibe en cuatro ocasiones la presencia del diablo-mujer, que van marcando un ritmo de progresiva intensidad en la propuesta pecaminosa. En primer lugar, se aparece con la figura de una mujer vestida, portando una vasija con agua, que logra sólo la distracción de uno de los monjes orantes y la consiguiente reprimenda del recto Simón. El peligro está en la mujer como tal, el arma empleada es únicamente la de su insinuante presencia. Los medios usados en la segunda de las apariciones son ya más evidentes. La niña inocente muestra sin pudor alguno las piernas con sus correspondientes ligueros y más tarde hace lo propio con los pechos. Sin embargo, esta tentación tan explícita tampoco se ve coronada por el éxito y el diablo huye transfigurado en una bruja, identificada por la escoba. Una vez que ha comprobado que el sexo no era suficiente, el demonio modifica su táctica y ahora se presenta transformado en una representación del Buen Pastor, la imagen de Dios portando el Cordero Místico ya mencionada, para, tras alabar de manera sibilina el tesón y esfuerzo del anacoreta, animarlo a que abandone su actitud y pueda así cerciorarse de la oportunidad de su ascesis. De nuevo es sorprendido por el vigilante Simón y el diablo paga su ira propinándole una pedrada con una honda. Pese a que las estratagemas de la mujer, el sexo y la figura de Dios no han podido doblegarle, insiste una vez más, con la esperanza de que ésta se convierta en la definitiva y, de alguna manera, lo será, porque se corresponderá con el final de la película. Se presenta en un ataúd intentando llevarlo consigo muy lejos, tan lejos como quince siglos después, hacia un mundo que posiblemente podría ser como el infierno.

El abrupto final con el que se vio obligado a responder Buñuel a los problemas financieros de su productor, Gustavo Alatriste, produjo un amplio desconcierto entre los espectadores. No se entendía muy bien a qué se debía esa forma de terminar la película tan brusca y tan inesperada en sus contenidos. Sin embargo, se puede comprobar que, pese a su virulencia, encaja perfectamente en lo que se podría denominar un universo buñueliano. En un principio, el proyecto contemplaba la idea de una obra con un metraje aproximadamente igual al doble de lo que se rodó. Pero, al no dar el dinero para más, improvisó este final particular en donde un avión traslada a Simón y al diablo a un espectáculo ritual del saturday-night neoyorquino del momento. El ruido se encontraba entre las cosas más detestadas por Buñuel y precisamente rodó este final en una discoteca de Manhattan, con la música sonando con fuerza. Es más, llegó a decir en alguna ocasión que la guitarra eléctrica era un instrumento infernal, probablemente inventado por el diablo o algún enemigo de la humanidad (7). El diablo lo lleva consigo a este lugar, que sería en teoría próximo al infierno. Al ruido se unen los movimientos animales convulsivos de los jóvenes que bailan, que se mueven como auténticos posesos. El infierno ofrece otro elemento ambiental más para acabar de trazar el círculo, la canción que se está tocando lleva por título Carne radiactiva. El diablo habría conducido al anacoreta sirio a sus dominios, al infierno, personalizado en la discoteca neoyorquina. Se habría producido un auténtico descensus ad inferos. Al fin y al cabo, pese a los ingentes esfuerzos que el hombre pueda realizar, la naturaleza humana del hombre siempre acabará prevaleciendo sobre otro tipo de condicionantes, en especial los que afectan a las cuestiones religiosas (8). El hombre al final siempre acabará cayendo en la tentación, aunque ésta sea algo tan infernal como lo que, a juicio de Buñuel, suponía esa endemoniada discoteca neoyorquina.

Buñuel se ha interesado al principio por una simple circunstancia anecdótica de carácter escatológico, justificación real o fingida, o bien exagerada a partir de una situación real, pero muy consecuente con maneras asociables a los postulados surrealistas. Después ha profundizado en el asunto con detenimiento, y casi se podría decir que con fruición, como consecuencia de una acentuada curiosidad presente en sus inquietudes personales cotidianas. El sujeto de ese interés cultivado fue una extraña figura casi desconocida en Occidente, la del creador de una insólita forma de vida penitencial, Simeón el Estilita. Y, por encima de todo, no debe perderse de vista una circunstancia en modo alguno baladí teniendo en cuenta los parámetros por los que se rige el mundo en el que vivimos, cual es que se trata de la única (hasta fechas recientes) película de ficción realizada sobre el cristianismo oriental durante la Antigüedad Tardía, y por esa razón presenta un muy poderoso valor añadido. Nadie había dirigido su mirada, ni se había atrevido a inmiscuirse en el intrincado y exuberante paisaje religioso del cristianismo oriental de estos siglos. Tampoco lo ha hecho nadie después del director aragonés hasta Alejandro Amenábar. Por esa razón, sin contar entre las pretensiones de Buñuel, se ha convertido en un excelente, por su aparente sencillez, vehículo de acceso a ese complicado universo para una gran cantidad de personas en el mundo. Con ello, ha llevado a buen puerto una encomiable empresa, la de hacer resucitar y palpitar hoy día a un extravagante individuo sirio del siglo V, a quien se le ocurrió la asombrosa idea de subirse a una columna para huir del mundo y poder estar física y espiritualmente más cerca de la divinidad, Simeón el Estilita.

Notas (1) Un trabajo reciente ha detectado esta situación, antes no reseñada por ningún autor, y ha intentado ofrecer una explicación argumentada y verosímil sobre las circunstancias en las que Buñuel tuvo noticia de la existencia de un personaje tan singular (De Ros 2004: 73-74). (2) El texto completo en el que se les califica de tal manera es el que aparece al comienzo de este capítulo. (3) Información más detallada sobre la figura de Simeón el Estilita se puede encontrar en la útil historia del monacato de I. Gobry (1991:297-304). (4) En palabras de Buñuel Simón es, ante todo, un documental sobre un anacoreta. Hasta el siglo XIV y en el mundo oriental proliferaron cientos de estilitas. San Simeón fue el fundador de la serie, pero el mío se llama Simón simplemente. Es uno más, no el santo. Muchos de estos estilitas abandonaron la columna. No fueron capaces de llegar hasta el final. Los vencieron las tentaciones, los mataron los rayos, o llegaban las olas y se los llevaban de las columnas. Los estilitas proliferaron por todo el mundo; en Rusia, en Europa, en África. Hubo cientos de ellos. Comían hojas de lechuga y agua que les llevaban de vez en cuando (Sánchez Vidal 1984: 283-284). (5) La que se convierte en la última tentación del diablo a Simón es el resultado del brusco final con el que se ve obligado a terminar la película. Un avión atraviesa el cielo del desierto sirio y les traslada a una situación que para Buñuel podría revestir las formas de un mundo infernal, la cargada, ruidosa y primitiva atmósfera creada en una discoteca de Nueva York, con el cóctel resultante de una música agresiva y electrizante unida a los movimientos casi animales de los jóvenes que bailan. (6) La información sobre la homosexualidad en el monacato egipcio tardoantiguo, contemporáneo del sirio, es abundante y sorprende la naturalidad con la que se aborda la cuestión (Teja 1994). (7) ¿Se imaginan ustedes lo que debe haber sido el silencio en la Edad Media? Salía usted del pueblo o de la ciudad y a los pocos pasos se hallaba el silencio, o los sonidos naturales, que son maravillosos: el canto de los pájaros, el de las cigarras, o el rumor de la lluvia. Eso lo hemos perdido en nuestra época. Hay un instrumento infernal, que podría realmente haber inventado el diablo, o un enemigo de la humanidad: la guitarra eléctrica (Pérez Turrent y De la Colina 1993: 138). (8) Un artículo ofrece una mayor información sobre esta dualidad entre lo divino y lo humano, al que en repetidas ocasiones acude Buñuel (Salvador Ventura 2001).

Bibliografía ACERBI S. y TEJA R., "En las raíces del eremitismo cristiano: la vida en el desierto concebida como conquista del cielo en la tierra", en GARCÍA DE CORTÁZAR J.A. y TEJA R., El monacato espontáneo: eremitas y eremitorios en el mundo medieval, Aguilar de Campoo, 2011, 11-29. BAXTER J., Luis Buñuel. Una biografía, Paidós Testimonios, Barcelona, 1996. BUÑUEL L., Mi último suspiro, Plaza y Janés editores, Barcelona, 2000. DE ROS X. de, “Buñuel’s miracles: the case of Simón del desierto”, en SANTAOLALLA I. et alii (coords.), Buñuel, siglo XXI, Instituto Fernando el Católico y Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004, 73-79. DELEHAYE H., Les saints stylites, Subsidia Hagiographica 14, Société des Bollandistes, Bruxelles, 1923. FESTUGIÈRE A.J., Antioche païenne et chrétienne, Éditions E. de Boccard, Paris, 1959. GOBRY I., Storia del monachesimo. Il tempo dell’espansione: da san Colombano a san Bonifacio, Città Nouva Editrice, Roma, 1991 PÉREZ TURRENT T. y DE LA COLINA J.A., Buñuel por Buñuel, Plot Ediciones, Madrid, 1993. SALVADOR VENTURA F., “La dicotomía religión-humanidad en Simón del desierto de Luis Buñuel”, en VELLIDO J. et alli, Cine español. Situación actual y perspectivas, Actas del I Congreso de Cine Español (Granada, 2000), Granada, 2001, 400-409. SALVADOR VENTURA F., “Una imagen fílmica rigurosa de la Antigüedad Tardía: Simón del desierto de Luis Buñuel”, Habis, número 38 (2007), 329-343. SÁNCHEZ VIDAL A., Luis Buñuel. Obra cinematográfica, Ediciones J.C., Madrid, 1984. TEJA R., "El demonio de la homosexualidad en el monacato egipcio", en TEJA R. y GARCÍA DE CORTÁZAR J.A. (eds.), El diablo en el monasterio, Centro de Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 1994, 19-33.

ISSN 1988-8848

|